Régulation du réseau

Définition

Pourquoi a-t-on besoin de la régulation du réseau ?

Avec la croissance des énergies renouvelables et leur intégration sur le réseau électrique, la production connait de nombreuses variations, notamment pour les énergies dites fatales (i.e. dépendantes d’un aléa météorologique). Par exemple, si la puissance des rayons du soleil ou du souffle du vent diminue, la production doit tout de même couvrir la consommation en électricité. A l’inverse, s’il y a beaucoup de vent ou encore si le soleil brille lors d’une belle journée, la production doit s’ajuster et veiller à ne pas dépasser les niveaux de consommation électrique.

Comment faire ?

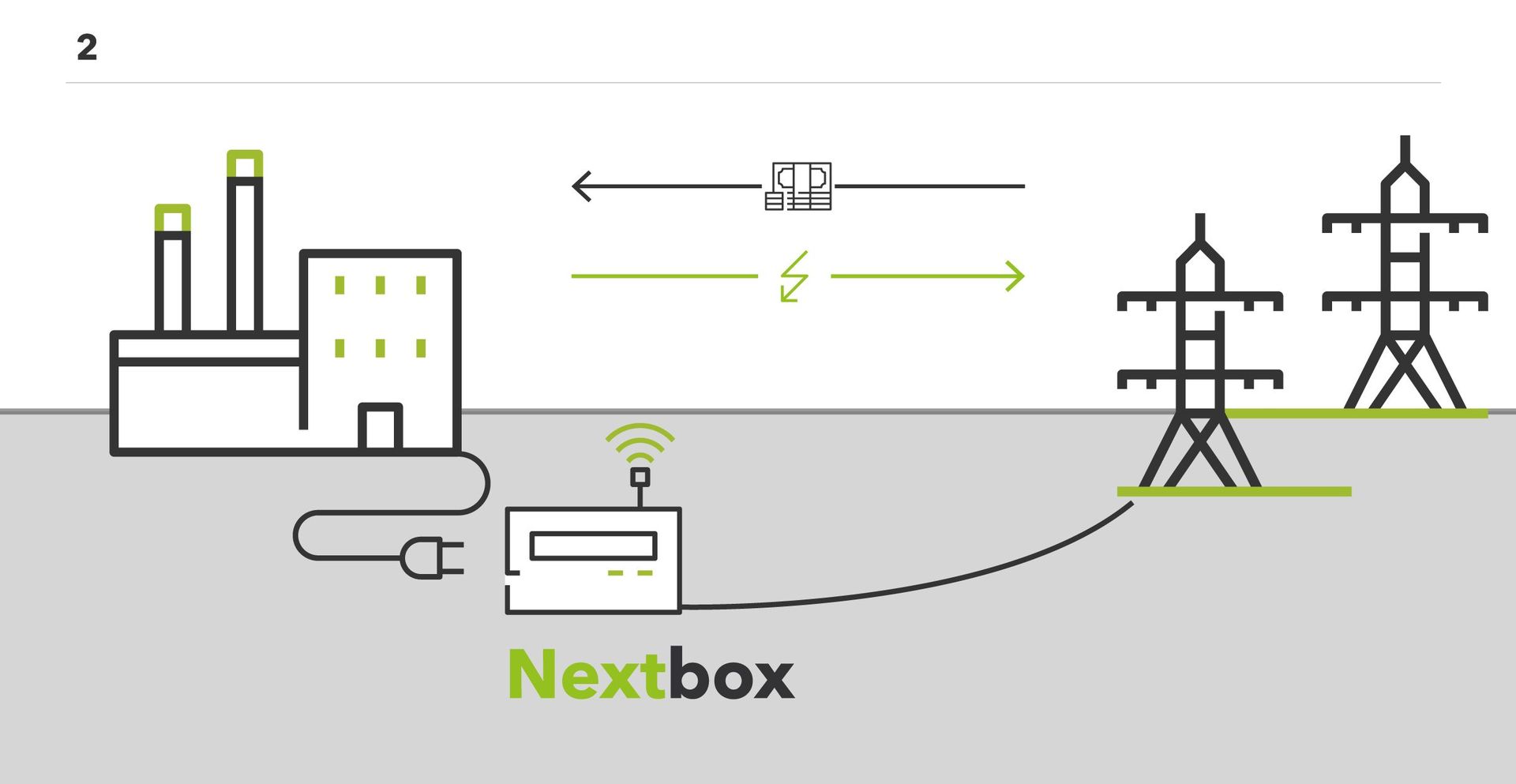

Les producteurs d’énergies renouvelables sont obligés de fournir leurs pronostics de production du jour pour le lendemain. Les gestionnaires de réseau peuvent ainsi planifier l’injection électrique des autres moyens de production de manière optimale, et de façon à maintenir la fréquence du réseau à 50 Hz.

Et si la consommation varie subitement et la production pronostiquée ne suffit pas ou est trop importante ? C'est simple : la régulation du réseau intervient avec ce qu’on appelle les services systèmes (réserves primaire et secondaire) et le mécanisme d’ajustement (réserve tertiaire). Ces services et mécanismes permettent de compenser, dans un sens ou dans l’autre, les variations de fréquence du réseau dans un certain laps de temps : de quelques secondes ou minutes pour les réserves primaires et secondaires, ou de durée variable selon les nécessités de service pour la réserve tertiaire.

Plus à lire

Le dimensionnement des réserves

- Pour la réserve primaire

Afin de réguler les variations du réseau électrique européen, les centrales appelées doivent fournir un volume correspondant à l’arrêt de deux groupes majeurs de production électrique, soit l’équivalent de 3 000 MW. La part du réseau français sur ces 3 000 MW de réserve européenne est de 600 MW. En pratique, les groupes de production à partir d’une certaine taille ont obligation de réserver une partie de leur puissance pour les réserves. Mais aujourd’hui, les agrégateurs aussi contribuent à cette régulation du réseau : en agrégeant plusieurs groupes de production et de consommation de tailles différentes, ils offrent ainsi de la réserve au réseau.

- Pour la réserve secondaire

La réserve secondaire sur le système électrique français est comprise entre 500 MW et 1 000 MW : 500 MW de réserve en période estivale en période creuse et 1 000 MW de réserve en période hivernale en période de pointe de consommation. Là aussi, les agrégateurs peuvent participer en offrant de la réserve. Les possibilités de modulation et de régulation du réseau via les réserves primaires et secondaires peuvent parfois être insuffisante : il faut alors faire appel à la réserve tertiaire, aussi appelée le mécanisme d’ajustement.

- Pour la réserve tertiaire

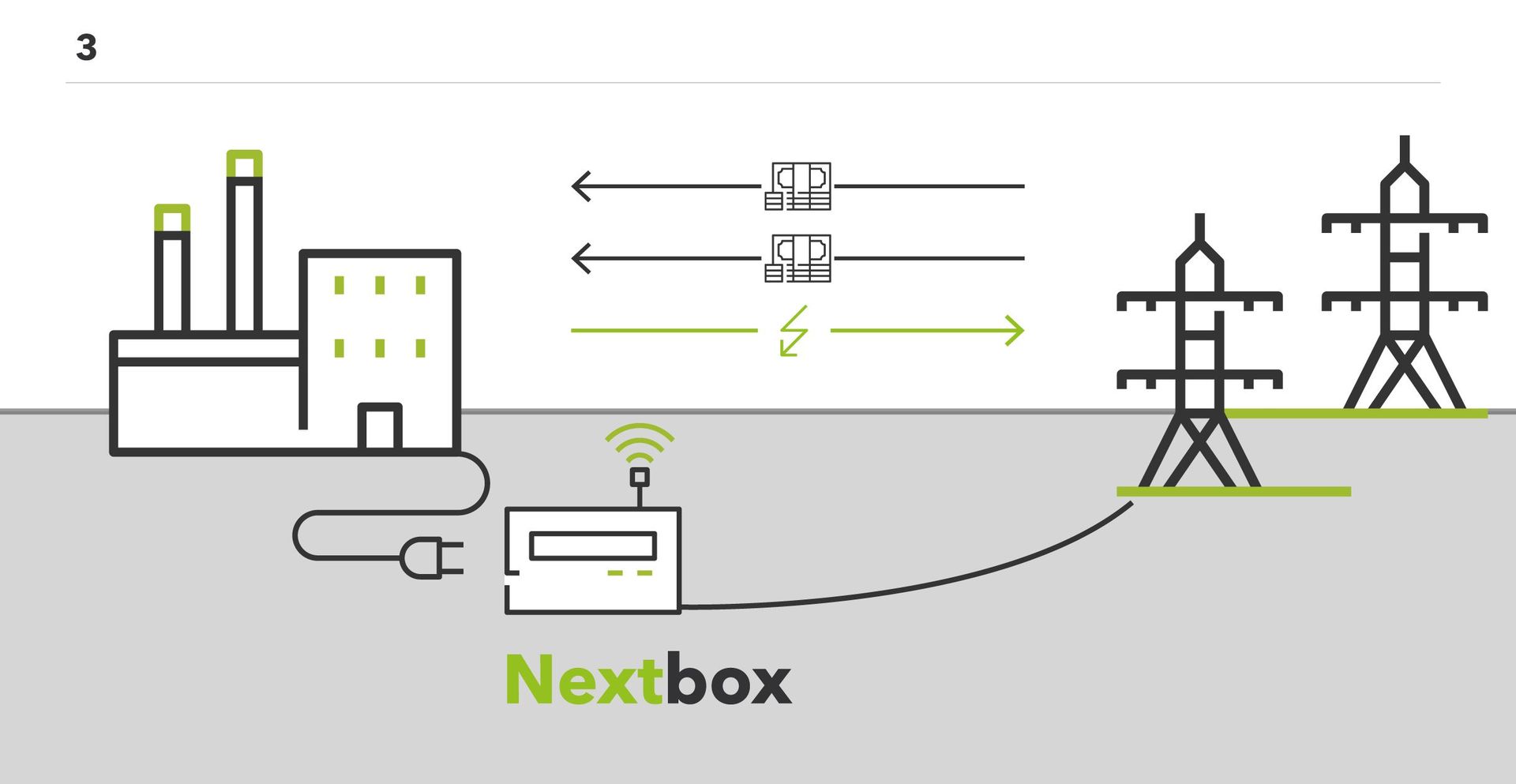

Tous les acteurs - producteurs ou consommateurs ou agrégateurs - peuvent, à partir d’une certaine puissance disponible, participer au mécanisme d’ajustement. Le principe est celui des appels d’offres, où les acteurs participant proposent chaque jour des niveaux de réserves à des conditions technico-économiques particulières. Jugées par RTE, les offres seront ensuite sélectionnées pour être appelées.

On distingue deux types de réserves tertiaires :

- La réserve rapide - Celle-ci est activable en moins de 15 minutes et doit permette de couvrir 1 000 MW de puissance. Ainsi conjuguée à la réserve secondaire (au maximum 1 000 MW de réserve tertiaire + 500 MW de réserve secondaire), cela permet de couvrir la défaillance du plus gros groupe de production français de 1 500 MW en moins de 15 minutes.

- La réserve complémentaire - Activable en moins de 30 minutes, la réserve complémentaire est dimensionnée à 500 MW et permet de reconstituer la réserve secondaire pour un autre appel.

Les réserves, comme leur nom l’indique, sont activées dans l’ordre de leur nom (primaire, secondaire et tertiaire) et se substituent l’une à l’autre au fur et à mesure du temps écoulé. Ainsi, chacune est régulièrement appelée dans des volumes variables chaque jour. Les prix des réserves primaires et secondaires sont fixés par avance par RTE alors que la réserve tertiaire est soumise à appels d’offres

Remarque : Next Kraftwerke ne garantit pas l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des informations fournies. Le présent article n'a qu'un but informatif et ne remplace pas un conseil juridique individuel.